サステナビリティ報告や開示は、過去10年間で最も急速に成長した非財務報告の一種となっています。米国では時価総額上位1000社のうち90%が2021年にサステナビリティレポートを発行していることからも分かる通り、その存在感は年々大きくなっていると言えます。

サステナビリティ報告書の現状

政府や企業などは温室効果ガス排出量、材料と資源の使用、サプライチェーンの持続可能性などについて、そのパフォーマンスとステークホルダーへの影響を開示するためにサステナビリティレポートを使用しています。サステナビリティレポートは、投資家・政府規制当局・従業員・顧客などのステークホルダーに対して、企業が自社の活動を公に伝える主要な手段であり、各人が情報に基づいた意思決定を行うことができるようにします。

昨今では、複数の機関がESG情報の開示基準を設定していますが、基準が複数存在することで企業がどの基準を参考にするか、また異なる基準を用いる企業を比較することが困難になっています。異なる基準としては、以下のことが挙げられます。

一つ目は、どのような問題に焦点を当てるかです。ESGの「E」、つまり気候変動だけに焦点を当てた基準もありますが、より広い範囲の社会や経済問題をカバーする基準もあります。

二つ目は、どの業種に適用するかです。すべての業種に適用される基準もあれば、業種ごとに特定の開示要件を定めた基準もあります。

三つ目は、原則主義か細則主義かです。原則主義の基準は、定性的な情報を重視し、より自由な開示が可能ですが、細則主義の基準は、より具体的な開示要件を定めています。

これらの違いは、投資家や企業がESGに対してどのように取り組むかに影響を与えます。投資家は、自身が重視するESGの項目に焦点を当てた基準を選択し、企業は、自身の業種や事業内容に合わせた基準を選択することが重要です。

一方、このような基準に対し、設定機関同士が共同声明を公表したり、国際的な会計基準設定機関がサステナビリティ報告基準を設定することを提案するなど、統一に向けた動きが見られています。

サステナビリティ報告基準の例

主な報告基準を設定している機関として、別の記事でGRIスタンダードとSASBについて紹介しているので、今回はその他の基準について紹介したいと思います。

IIRC(国際統合報告評議会)

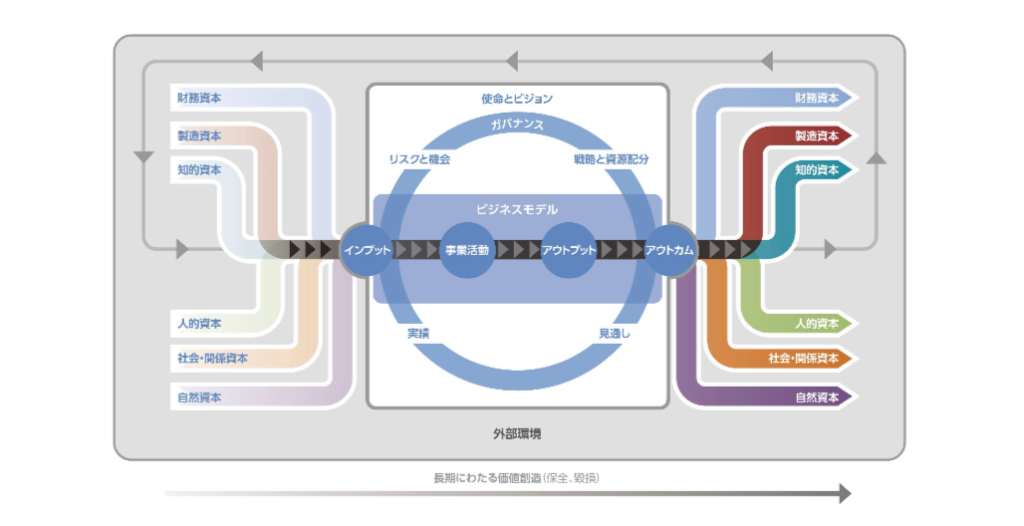

IIRC は企業の価値創造に関する開示、投資家とのコミュニケーションの促進などのために2010年にGRI(Global Reporting Initiative)などによって設立された機関です。2013 年に国際統合報告フレームワークを設定しています。企業活動において利用される資本を「財源資本」「製造資本」「知的資本」「人的資本」「社会・関係資本」「自然資本」の6つに分類したことは画期的な考え方であったので注目を受けました。IIRCは、これらを用いてどのように長期にわたる持続可能な価値創造を行っているのかを伝えるための「統合報告書」の作成を促しています。

IIRCの価値統合プロセスとして、以下のように図にまとめられています。

出典:https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/esgknowledgehub/disclosure-framework/04.html

CDSB

CDSB(気候交動開示基準委員会)は、企業が環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する情報開示を行うための枠組みを提供する国際的な非営利団体で、Corporate Disclosure Standards Board(法人開示基準委員会)の略称です。共同でプロジェクトを進めるために結成された団体であり、CDPcをはじめとした7つの団体により構成されています。

CDSBは、ESG情報開示のためのガイドラインである「CDSBフレームワーク」を策定しており、企業がESG情報を開示する際に、このフレームワークに基づいて開示を行うことが推奨されています。フレームワークには7つの原則と、12の要求項目が設定されています。7つの原則では、開示される情報は一貫性があり、比較や実証が可能なものでなければならないなどが指定されています。要求項目では、「経営者の環境に関する方針、戦略、目標およびパフォーマンスを評価するための指標、計画、スケジュールが開示されなければならない。」などが示されています。

TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

TCFDが設定している基準の目的は、気候変動に関連するリスク・機会情報を企業が金融市場参加者に対して一貫した枠組みで開示することであり、2017 年には最終報告書を含む TCFD 提言を公表しており、 気候変動に関するリスクや機会の情報をシナリオ分析とともに企業が投資家などに一貫した枠組みで伝えることを促しています。一貫した枠組みとは、「ガバナンス」「戦略」「リスクマネジメント」「指標と目標」など大きく4つに分類されたコンテンツが定められており、これら4つの視点を基準に情報を開示することが推奨されています。

統合基準の統廃合

このように乱立するサステナビリティ報告書基準ですが、近年基準の統合をしようという動きが活発化しています。このような統合・統一の取り組みは、企業や組織が持続可能性に関する情報を効率的かつ正確に提供し、投資家や利害関係者に対して透明性を高めることが期待されています。近年の動きとして以下の2つが挙げられます。

IIRCとSASBの統合

IIRCは、先ほど紹介したように、企業が財務情報だけでなく、ESG(環境・社会・ガバナンス)に関する情報を包括的に開示する「統合報告書」の策定・普及を行っている組織です。企業のこれまでの業績などの財務情報だけでなく、環境保全や地域貢献をどれだけしているかという非財務情報もまとめた「統合報告」の開発・促進を行っています。

一方、SASB(米国サステナビリティ会計基準審議会)は、企業が産業ごとに異なる持続可能性の課題について適切な情報開示を行え、企業の非財務情報の評価や比較を行いたいという投資家のニーズに応えるため、持続可能性会計基準の策定を行っています。

SASBについて詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

IIRCとSASBを統合してできた組織がVRF(価値報告財団)です。IIRCは世界的な範囲に及んでいたのに対し、SASBは米国の発行体に焦点を当てていました。また、IIRCの対象は、監査人、規制当局、投資家など、より広範囲に及んでいます。そこでVRFは、この2つの組織を一つにに集め、サステナビリティ報告や教育に対して、グローバルでよりまとまったアプローチを提供しています。

VRFとCDSBとTCFDの統合

前項で説明したVRFも前述したCDSB、TCFDと統合し、ISSB(International Sustainability Standards Board)として報告基準を策定しています。ISSBとは、国際持続可能性認証委員会の略称です。ISSBは、持続可能性認証に関する国際的な規格の策定・認証を行っています。

ISSBは、4つの重要な目的を掲げています。

- 持続可能性に関する開示のグローバルな基準値を策定すること

- 投資家の情報ニーズに応えること

- 企業がグローバルな資本市場に対して包括的なサステナビリティ情報を提供できるようにすること

- 管轄区域に特化した開示やより広範なステークホルダーを対象とした開示との相互運用性を促進すること

つまり、サステナビリティ情報開示と統合報告の枠組みが統合し、気候変動の情報も加わったものとしてISSBができました。

サステナビリティ報告基準を利用する際の注意

ESG情報の開示は、経営レベルでの理解が非常に重要です。企業は、ESG情報の開示を行う目的を明確にし、その目的に合った基準を選択する必要があります。そして、経営陣がその目的と必要性を理解し、経営戦略に反映された開示を行うことが求められます。経営レベルがESG情報の開示に積極的に取り組むことで、企業の信頼性や競争力を高め、長期的な持続可能な価値創造につながります。

まとめ

- ESG情報に関することについて、そのパフォーマンスとステークホルダーへの影響を共有するためにサステナビリティレポートを使用している

- サステナビリティ報告書基準の機関の違いの一つは基準の範囲

- 環境のみに焦点を当てた基準もあれば、より幅広い社会・経済問題をカバーする基準もある

- 経営レベルがESG情報の開示に積極的に取り組むことで、企業の信頼性や競争力を高め、長期的な持続可能な価値創造につながる